|

|

|

|

|

||

Le

glaciazioni pleistoceniche ci portarono più volte il gelo alle porte di casa.

Sono ancora ben visibili i materiali morenici depositati presso Cogollo poco

più di 10.000 anni fa ma, nel corso della sua massima espansione, il ghiacciaio

dell’Astico arrivò ben oltre l’altezza di Piovene - Rocchette. Tuttavia, se il

clima generale era ostile, le pendici meglio esposte al sole dei monti

prealpini potevano beneficiare di un microclima favorevole, costituendo

un’eccellente oasi di rifugio per le specie vegetali e animali più esigenti di

calore. Al ritiro dei ghiacci, molte di queste specie poterono ricolonizzare le

aree lasciate che progressivamente venivano liberate. Le

glaciazioni quaternarie eliminarono molte specie, che non riuscirono ad

adattarsi al nuovo clima. Altre si limitarono a migrare verso Sud, per poi

ritornare con il miglioramento climatico. Altre ancora riuscirono a

modificarsi, in modo da sopravvivere alle avversità climatiche. L’evoluzione

produsse nuove specie, alcune delle quali si rivelarono così strettamente

legate alle loro stazioni favorevoli da non essere più in grado di espandere

sensibilmente il loro areale al migliorare delle condizioni, rimanendo

confinate in zone ristrette (specie endemiche). Il complesso di questi eventi freddi fu seguito dall’alternarsi di periodi con clima a volte fresco, a volte caldo, arido o umido. Ogni oscillazione climatica favoriva tipi diversi di vegetazione e di flora, provocando l’immigrazione di un determinato insieme di specie: mediterranee nei periodi caldi, steppiche nei periodi aridi, alpine o boreali nei periodi freddi e così via. I nostri monti, che hanno la ventura di trovarsi lungo l’importante via migratoria del margine prealpino, furono particolarmente avvantaggiati da questo punto di vista e si arricchirono di un gran numero di piante, soprattutto da Est. Tra le specie immigrate, molte sopravvissero alle successive variazioni climatiche |

|

rifugiandosi nei microclimi adatti, dove ancor oggi possono essere osservate. Nel

Postglaciale, l’azione delle forze naturali si intreccia sempre più

strettamente con l’azione umana, tanto che non è più possibile distinguere

chiaramente le une dall’altra. L’uomo ha creato, con il disboscamento, il

dissodamento, il pascolo, l’incendio e altro ancora, un insieme di ambienti

totalmente nuovi, nei quali si diffusero specie che prima erano confinate in

rari ambienti (radure, rocce, orli di pareti rocciose, margini boschivi). Le

specie originarie delle steppe trovarono habitat ottimali nei pascoli privati

della copertura forestale e l’aumento dell’aridità conseguente al disboscamento

favorì le specie mediterranee. Volontariamente o meno, l’uomo ha trasportato e

diffuso vegetali di diversa origine, dal castagno alla robinia, dal papavero al

topinambur, tutte piante che mai, da sole, avrebbero potuto giungere ad

allignare in queste zone. Si può dire che l’azione dell’uomo, lungi dall’essere

quella sorta di catastrofe che molti ritengono, ha enormemente ampliato le

possibilità di diversificazione della flora.

La

ricchezza floristica dei nostri monti è dovuta a tutto questo insieme di

fattori ecologici, storici, geografici e umani e ad altro ancora. A quanto può

ammontare questo patrimonio floristico? Una stima sulla base delle più recenti

ricerche permette di stimarne in almeno 1200 – 1400 specie confermate la consistenza

complessiva, valore di tutto rilievo se si considera che si tratta di circa la

metà della flora veneta e di circa un quinto di quella italiana. Tra queste,

sono molte le specie che possono essere considerate rare, endemiche o comunque

significative. Nell’evidente impossibilità di enumerare tutte le emergenze

floristiche, verrà dedicato un breve cenno solo ad alcune particolarmente

importanti, nella consapevolezza di trascurarne moltissime altre ugualmente

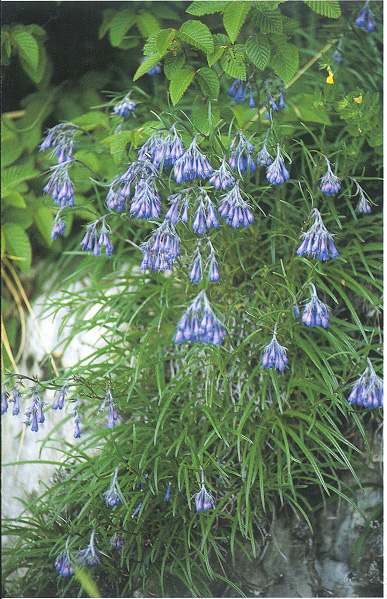

meritevoli di nota. L’erba

perla rupestre (Moltkia suffruticosa)

è una pianta della famiglia delle boraginacee particolarmente vistosa in maggio

– giugno, quando le sue corolle blu cobalto punteggiano i pendii aridi e

rocciosi. Vive solamente lungo il bordo delle Prealpi vicentine, dal Monte Grappa

al Summano, e in Toscana, sulle Alpi Apuane. Questa strana disgiunzione viene

interpretata come un effetto delle glaciazioni quaternarie, che ne hanno

provocato la distruzione delle stazioni comprese tra questi due areali relitti. | |